株式会社ペイロール 〜給与計算のアウトソーサー業界におけるフロンティア企業〜

「アウトソーシング」という言葉が世に定着して久しいが、給与計算のアウトソーシングといえば、「ペイロール」といわれるほど業界では最も知名度が高く、

しかも成功を収めている企業である。今回、同業界をリードするペイロールの湯淺代表取締役社長及び太伊経営管理部部長のお二人に、同社の強みの秘訣や今後の事業戦略

についてお聞きした。

【会社概要】

| 企業名 | 株式会社ペイロール |

| 所在地 | 東京都江東区有明2-5-7 TOC有明イーストタワー |

| 代表者名 | 湯淺 哲哉 |

| 事業概要 | 給与計算に特化した業務プロセスの改善を伴う高付加価値サービスの提供 |

| URL | http://www.payroll.co.jp/ |

(1)他社の追随を許さないサービスを提供

Question 1:

貴社は企業から給与計算に関わる業務委託を受けてサービスを提供していますが、他の給与計算のアウトソーシング会社と比較してどこに違いがあるのでしょうか?

他社との明確な違いは2つあります。その1つ目が、「フルスコープ型アウトソーサー」というサービス展開をしていることです。

同業他社の大半はコンピュータシステムで出来る業務範囲に絞って請け負っているのに対して、当社のサービスは「フルスコープ型」サービスと謳っていますので、給与計算に関わる全ての業務を請け負っています。しかも、当社は人事部を介さずに社員の方々とダイレクトにコミュニケーションを行って給与計算のサービスを提供していくという仕組みを構築しています。

社員の方々とダイレクトでコミュニケーションを行っている具体的事例として「年末調整」があります。

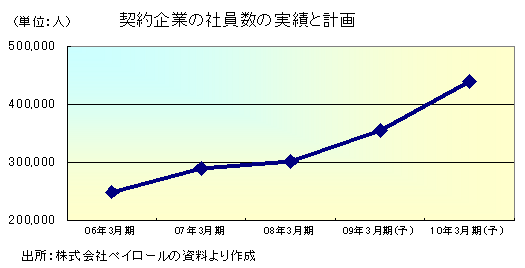

現在、当社の顧客社数は業界では最大規模を誇る200社、契約先企業の社員総数は30万人を超えています。年末になると社員が生命保険の掛け金などに対して税額控除や住宅ローン控除等を受けるために行う手続きが、ご存じの通りの年末調整です。この時期、30万人の社員の方々に直接、当社から書類をお送りします。それを受け取った社員の方々は年末調整の手続きを行い、当社が書類を全て回収します。社員の方々には諸事情もあり、これまでの経験では、概ね10%〜15%に相当する方々が提出しません。未回収分については、直接社員の方々にご連絡し、提出を促します。また、回収後は書類に不備がないかをチェックして、不備があれば電話や電子メール等で案内し、訂正して頂き、一連のサービスが完結します。社員の方々からの問い合わせには、直接電話でお答えしたり、ウェブ上でも対応できるような仕組みを提供しています。

人事部はこのような業務が一番手間のかかるところですが、この部分も含んだ業務を当社に委託しますので、手間やコスト負担に関しての軽減は想像以上だと思います。当社のいうフルスコープ型アウトソーサーとは、コンピュータシステムだけでは処理しきれないいわば、「人間系のところ」まで踏み込んだサービスをいいます。他社はこの部分のサービスを行いませんので、この点が他社との大きな違いであることが理解して頂けるでしょう。こうした「人間系の業務」は年末調整だけでなく、07年からは入社とか退職に伴う給与計算関連業務などサービス対象範囲を広げています。

Question 2:

このビジネスモデルはいつから作り上げてきたのですか?

創業当時から実践してきています。

日本市場における給与計算に関するアウトソーシングが米国と比べてあまり普及してこなかったのは、外部に委託してもメリットがなかったからです。年末調整の事例で理解して頂けると思いますが、人間がどうしても介在しなければならない業務がある中で、コンピュータ処理の部分だけを外部に委託しても、結果的に人事部が関わるような業務があるとすれば、コストダウンを図ることはできません。人間が介在する部分も含めて全てアウトソーシングすることで、コスト削減が図れるのです。こうしたサービスを展開しているのは当社だけです。これは当社の特色であり、最大の強みでもあります。

Question 3:

ユーザーにとっては頼もしいサービスですが、サービスの対象者数が増加の一途を辿れば、オペレーターの確保やスキル面では課題がでてきませんか?

年々、顧客数が多くなってきていますが、年末調整の例でいえば、昨年は30万人のユーザーに対して、わずか110人で100%回収し、処理を終えました。当社の生産性は年々高まっているために、オペレーターの人数は顧客数の増加に比例した増え方はしていません。

経験のないオペレーターでもコンピュータの画面に沿って、何を確認すべきか、オペレーターはどう対応すべきかなど、7年ぐらいかけて培ってきたノウハウ(業務の標準化、効率化など)を活かして、1週間の研修で適切な業務処理ができる仕組みが出来上がっています。

ちなみに、増え続ける顧客数の処理能力を十分確保するために、09年4月から北海道に設けた新しいセンターが稼動する予定です。北海道に進出した理由は①人材の確保が容易である②人材を確保するために掛ける広告費などを含んだ採用コストは都内に比べて北海道は格段に少なく抑えることができる、といったことが挙げられます。

Question 4:

2つ目の差別化は何ですか?

湯浅社長

湯浅社長

|

「e-pay」というASPサービスを広く展開していることです。 e-payサービスは現在、5種類あります。社員向けサービスメニューは勤怠管理(勤務情報)、給与明細書、社員の方々の家族構成の変更や住所変更等の各種申請と3種類あります。これらはパソコンを通じて閲覧等ができます。08年7月からは、パソコンに次いでモバイルからでもアクセスできるように「モバイル明細」というサービスをスタートしました。 人事部門の方々向けには、OAS(オンライン アクセス サービス)という商品を提供しています。このOASには2つのメニューがあります。給与計算のデータを7年間蓄積していますが、この情報をいつでもアクセスができ、データを使用して頂けるSI(サラリー インフォメーション)サービスと人事情報の閲覧や検索ができるPI(パーソナル インフォメーション)サービスがあります。 |

|

これらのサービスを持っているのも当社ぐらいです。 e-payのサービスメニューは毎年、増やしています。コンピュータで対応できるサービスはどんどんこれから増やしていく方針です。しかも、パソコンやモバイルなど様々な通信ネットワーク手段を活用して提供していきます。一方、人間がすべきことは徹底してやります。2つのサービス形態の組み合わせをうまく取り入れて 業務設計をして、最良のサービスの提供ができるような構造を作る、ということが当社のいう「戦略的アウトソーサー」です。 |

|

(2)スタート間近、新サービス「ProBusiness」

Question 5:

給与計算のアウトソーシングという業界は今後とも拡大していくとみていますか?

市場は拡大していくとみています。その背景には、労働人口が減少してきているという外部環境の変化が大きいです。給与計算のような定型業務に従事するような人材確保よりも営業部門など事業拡大に繋がるような人材確保に力を入れてきているからです。

ところで、当社の競合相手は、同業他社ではありません。自社内で対応しようとする「インハウス型」企業は、外部に業務を出すのでなく、パッケージソフトを導入する傾向が強いです。そういった意味でいえば、当社の競合相手は、パッケージソフトベンダーになります。これに対抗できると確信して準備を進めているのが、「ProBusiness」という新サービスです。

Question 6:

ProBusinessのサービス概要などについてお聞かせ下さい。

|

当社の顧客は社員数で500名以上という大企業がメインです。当社にとって1社、1社オーダーメイド対応をしていますので、ある程度の規模がないと採算があわないことが挙げられます。また、業務を委託する企業にとっても社員数が多いほど、コスト削減のメリットがあることが背景にあると考えられます。これに対して、新サービスは社員数で300名以上を想定しています。 基本的なコンセプトは標準的なパッケージサービスで、顧客には、導入に際して給与計算制度は変更しないものの、業務を見直してもらいます。業務の運用を統一化することで、当社の強みであるフルスコープ型を進めていきます。社員の方々とダイレクトで応対していくために、北海道にコールセンターを設置することを決めたわけです。 |

太伊経営管理部長

太伊経営管理部長

|

|

新サービスは、①導入コストが安い②導入期間が短い③フルスコープ型サービスを提供するので、企業は給与関係の担当者を配置する必要がない④e−payサービスも提供しますので、社員の方々は自宅などどこからでも利用が可能、といった特色を持っています。 もう1つの特色は、日本版SOX法に準拠していることです。ご案内の通り、金融商品取引法の規定により、2008年4月1日以降に開始する事業年度から、公開企業は財務計算に関する書類その他の情報の適正性を確保するために必要なものとして内部統制報告書を有価証券報告書とあわせて内閣総理大臣に提出することが義務付けられました。 いわゆる日本版SOX法対応が不可欠になっています。給与計算は経費としては大きな部分を占めますので、日本版SOX法対応に占める割合もその分、大きいといえます。 ところで給与計算を外部に委託することで、果たして、適正性を確保できるのかどうか、という疑問を抱かれるかもしれません。 外部委託業務の内部統制を評価する手段として、米国では米国公認会計士協会が策定した監査基準である「SAS70」があります。一方、日本は日本公認会計士協会が発表している「18号監査」がありますが、当社の製品は、内部統制で先行している米国のSAS70基準に沿って構築していますので、この点においても他社にはみられない高付加価値サービスの提供ができます。 新サービスは08年10月にプレ・セールスを行い、翌年の09年3月から4月頃にかけて、2〜3社の採用が内定しています。同時期、製品の最終的な評価を行った後に本格的なセールスプロモーションを展開していく計画です。 ちなみに、「日本版SOX法対応」という切り口からいえば、社員数300名以上の上場会社、上場会社の子会社、さらには株式公開の準備を進めている企業などがメイン・ユーザーになると想定しています。 |

|

(3)3年後の企業像は・・・

Question 6:

3年先ぐらいを見据えた場合、貴社の企業像はどのような姿を描いておられますか?

当面は、第1番目に主力業務の更なる強化です。メイン顧客は「正社員」を多く抱える大企業ですが、このほどアルバイトで1万人単位の規模を有する外食産業の大手企業から受注が決まりました。アルバイトの給与計算は正社員とはまた違ったノウハウが必要です。今回の受注は、様々な波及をもたらしています。社内では新たなノウハウが構築できた点で一段と競争力がついたと感じていますが、なによりも社外の反響が予想以上に大きく、当社の知名度アップに寄与しています。その結果、アルバイト社員を多く抱える企業からの引き合いが増えています。

第2番目はProBusiness事業を軌道に乗せることです。このビジネスは給与計算のアウトソーシング業界の裾野を広げるための切り札と位置付けています。このビジネスはこれまで培ってきたノウハウや大企業の給与計算の優れた仕組みなどを組み入れたものだけに、必ず成功すると確信しています。

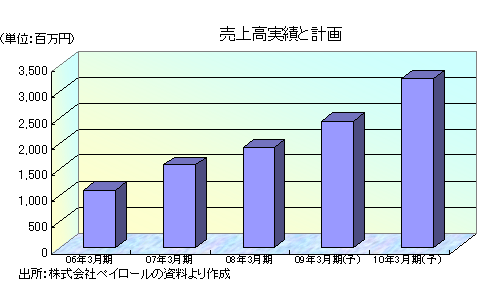

この先1年程度は、中期的視点に立ち新サービスの立ち上げ、それを見据えた北海道進出など、先行投資を積極的に行う年度として位置付けています。このため当面の収益力は見劣りするかもしれませんが、その後は格段に高まると予想しています。ご質問の3年先の企業像の1つとしては、収益力を端的に示す経常利益率は現在の3倍以上に上昇、かつ、二ケタ台になっていると確信しています。

事業に関していえば、第3の事業も具体化していることでしょう。

顧客である社員数は10年3月期末で45万人を目標に掲げていますが、退職者やアルバイトなどを勘案していくとこの数字は控え目です。一方、日々のアクセス件数は、勤怠管理などの様々な情報をみるために100万人単位に膨らんでくると期待しています。そうなれば、当社のウェブはまさにポータルサイトとして計り知れない価値になっていることでしょう。米国ではビジネスとして一般的になりつつあるワークサイドマーケティングが自社でも展開できると期待しています。

数年後には、経常利益率2桁台の達成、第2、第3の収益の柱の確立など、成長期待は大いに膨らみます。

今後の事業展開が楽しみですね。本日は有難うございました。

【参考2】